Всё про секреты природного земледелия: описание принципов и их разъяснение — как, что и зачем используется в саду и огороде для получения полезных урожаев

Природное земледелие с чего начать без лишнего труда

С чего начать природное земледелие на своем участке? Я всегда начинаю ответ на этот вопрос с устранения главной трудности, которая появляется у новичков.

Главная трудность у всех начинающих это стереотипы. Стереотипы прочно владеют нашим сознанием и мешают видеть реальную природную картину.

Таких стереотипов много. Перечислю только основные:

- – нужно подкармливать удобрениями растения

- – нужно вносить (закапывать) удобрения и органику в землю

- – нужно добиваться рыхлости почвы перекопкой

- – нужно бороться с вредителями с помощью фунгицидов и прочей химией

- – нужно поливать растения теплой водой

Ничего из перечисленного выше делать не нужно. Не удивляйтесь! Именно эти стереотипы мешают перейти на природное земледелие и получать щедрые урожаи при минимальных трудозатратах.

В дикой природе никто не вносит удобрения в почву, никто не копает землю, никто не опрыскивает растения химикатами, никто не поливает растения теплой водой.

Напомню – природное земледелие это копирование природных условий выращивания растений многократно усиленное человеком.

Более подробно об этом я рассказала в двух статьях. “Природное земледелие о главном” находится здесь. И вторая статья – “5 правил природного земледелия” откроется здесь.

Надеюсь, со стереотипами покончено. Теперь о том, что нужно сделать руками.

Устройство гряд

При устройстве гряд на участке в первую очередь нужно позаботиться о собственном удобстве.

Каких-то строгих рекомендаций по устройству гряд нет. Гряды могут быть любой формы и любого размера. Важно чтобы с ними было удобно работать. Наступать на гряды нельзя, поэтому они должны быть такой ширины, чтобы без труда дотягиваться рукой до середины с любой длинной стороны. Мне удобно когда гряды не шире 60 сантиметров.

Высота гряд может быть разная. Она зависит от условий на участке. Если участок заболоченный, то гряды должны быть очень высокими. Иначе мульча будет гнить от высокой влажности. Получить хоть какой-то урожай при гниющей мульче проблематично. Растения будут гнить вместе с мульчей.

Кому-то подойдут невысокие гряды. Кому-то – ниже общего уровня почвы. Мои постоянные читатели из Краснодарского края делали “утопленные” гряды для сохранения влаги в почве. Это давало хороший результат.

Делайте гряды удобные для себя с оглядкой на особенности своего участка.

Стоит ли обрамлять гряды

Высокие гряды на сырых и заболоченных участках, а также на участках с уклоном требуют обрамления. Это нужно сделать чтобы гряды не осыпались и их не смывало весенним половодьем.

Во всех остальных случаях – дело вкуса каждого. У меня есть обрамленные гряды с межами под задернением.

Грядки с межами под задернением.

Грядки с межами под задернением.И есть гряды без обрамления с межами под мульчей. Разницы в урожае с разных гряд я не заметила. И там, и там урожай хороший.

Грядки с межами под мульчей.

Грядки с межами под мульчей.Как устроить межи между грядками

О! Этот раздел самый болезненный для садоводов! Когда я говорю – “Межи должны быть широкими”, в ответ частенько слышу – “Это ж сколько земли будет пропадать зря!”

И все-таки – межи должны быть широкие.

При широких межах все посадки получают максимальное солнечное освещение. Если растения затеняют друг друга, хорошего урожая ждать не стоит.

Широкие межи нужны не только растениям. Они нужны для удобства работы с грядками. Если ширина межи не позволяет подвезти тачку с мульчей к грядке, то труд на огороде превращается в каторгу.

При широких межах удобно работать с грядками сидя на садовом стульчике. Берегите себя! Будьте скупы на лишний труд. Не забывайте заботиться о себе.

Если вы решили что ваши межи должны быть под задернением, то по меже должна свободно проходить газонокосилка. Широкие межи очень легко содержать в аккуратном и красивом виде.

Какие межи лучше – под задернением, под тротуарной плиткой или под мульчей

Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. Все зависит от того, каким вы хотите видеть свой участок и от привычек в работе на участке.

Мне больше нравятся межи под мульчей. С такими межами проще содержать огород. Весной с гряд нужно сгребать старую мульчу для того, чтобы почва прогрелась перед посадками. Проще всего мульчу сгрести в межи.

“Одним выстрелом убиваются два зайца”. И гряды открываются для посадок, и межи мульчируются от прорастающих сорняков.

Когда лучше перейти на природное земледелие

Чем раньше, тем лучше! Ограничений нет никаких. Перейти на природное земледелие можно в любое время. Для этого нужно перестать использовать минеральные удобрения и любую другую огородную химию.

Первый шаг при переходе на природное земледелие это мульчирование посадок. Без мульчи природного земледелия не бывает. Начинать мульчировать посадки можно в любое время. От этого сразу появится ощутимая польза для сада и огорода.

Есть несколько способов мульчирования. Об этом я написала три статьи. Статья про холодный (опадный) способ находится здесь. Статья про компостный способ откроется здесь. Статья про мульчирование горячей травой – здесь.

Новичкам я советую начинать мульчирование холодным (опадным) способом. Этот способ поможет избежать многих ошибок и неудач в переходный период.

Переходим на природное земледелие весной

При переходе на природное земледелие весной сделайте над собой усилие и не перекапывайте гряды. После зимы земля будет рыхлая и без вашего труда. Поверхность гряд достаточно прорыхлить на глубину в 5 сантиметров.

Никаких удобрений не вносите!

Посадите рассаду обычным способом. Делайте лунки нужной глубины, и сажайте растения. В лунки добавлять ничего не надо. Это лишний труд. После посадки все гряды обильно полейте и замульчируйте. На этом работа закончена.

При посеве семян дождитесь всходов, дайте им немного подрасти и только потом замульчируйте посадки. Крошечным всходам нужен солнечный свет. Толстый слой мульчи будет затенять проростки и тормозить развитие растений.

В течении сезона регулярно поливайте огород и добавляйте мульчу, если ее слой истончился.

Переходим на природное земледелие осенью

Осенью после уборки урожая освободите грядки от остатков растений. Разровняйте поверхность гряд граблями. Обильно полейте весь огород и замульчируйте любым способом, описанным мной. Больше ничего делать не нужно.

Страшно вот так сразу перейти на природное земледелие

Есть очень удобный и убедительный вариант. Разделите свои грядки пополам. На одной половине выращивайте растения привычным для вас способом. На второй половине перейдите на природное земледелие. Осенью сравните урожай.

Как минимум, на второй половине гряд придется трудиться меньше.

Но я уверена, что урожай со второй половины будет больше!

Как видите, начать заниматься природным земледелием несложно! С чего начать природное земледелие? Ответ один – с мульчирования. А дальше, чтобы земледелие стало по-настоящему природным, нужно соблюдать 5 правил природного земледелия.

Не забывайте подписаться на мой сайт. Форма подписки есть под статьей. “Забрасывать” вашу почту бесполезной и тупой рассылкой я не буду. Присылаю только дайджест новых статей и интересную информацию с моей точки зрения. От рассылки можно отписаться в любое время. Если статья была вам полезна ставьте оценки и делитесь ссылкой на статью с друзьями.

Всем огромных урожаев!

Ваша Лена Сова.

- Знакомьтесь – мой сад.

- Когда сажать и как выращивать

- Природное земледелие на садовом участке Практика

- Цветы когда сажать и как выращивать

Источник: http://ogorodsova.com/natural-agriculture-in-the-garden-practice/prirodnoe-zemledelie-s-chego-nachat/

От чего нужно отказаться

Органическое земледелие как отрасль сельскохозяйственного производства — это строго регламентированная область, в которой запретов очень много. Кроме того, она зависима от массы юридических аспектов. Узнать о том, как она устроена, вы можете из статьи

Как выращивают органические овощи и фрукты и почему они стоят дороже обычных

.

Путь перехода в своем саду тоже начинается с запрета определенных вещей. Сразу определим,

от чего придется отказаться

, если мы склоняемся в пользу органического живого земледелия.

- Химические средства защиты растений от вредителей, болезней и сорняков.

- Минеральные удобрения.

- Генно-модифицированная продукция — семена.

- Покупные семена и клубни, обработанные химическими средствами еще до продажи.

Чтобы получить полезный урожай, придется отказаться от ядохимикатов

На этом пути нам

могут помочь разные приемы и средства

.

- Обязательный севооборот или культурооборот.

- Полезные насекомые и другие животные организмы.

- Правильный подбор культур и сортов.

- Специализированные приемы агротехники.

- Биологические препараты.

- Системный подход — одновременная работа с почвой, культурными растениями от семени и саженца до получения урожая и далее, а также с вредными объектами.

- Постоянное совершенствование своих знаний и умений.

Источник: http://7dach.ru/Bashinkom/kak-pereyti-na-organicheskoe-zemledelie-na-dache-10-pervyh-shagov-271365.html

Историческая справка

Источником З. было специализир. собирательство, в рамках которого складывались протоземледельч. знания и приёмы (искусств. пожоги; обводнение засушливых земель; пересадка зёрен, клубней и побегов; прополка и уход за дикими растениями; хранение и консервирование запасов), появились специализир. орудия и технич. приспособления, связанные с З., обработкой и хранением урожая, – жатвенные ножи (см. в ст. Серп), песты, ступы, тёрки (см. в ст. Мельница), каменные или керамические сосуды, ямы или амбары. Обычно переход к З. был ответом на хозяйств. кризис (экологич., демографич., экономич., социально-потестарный и др.).

Условием возникновения З. в том или ином регионе служат благоприятный климат (достаточное количество осадков и др.) и наличие в местной флоре пригодных для доместикации диких растений. Н. И. Вавилов сформулировал идею первичных и вторичных очагов возникновения и развития раннего З., характеризующихся особым набором культурных растений. Среди первичных очагов З. ныне выделяются (хронология приводится без учёта калибровки радиоуглеродных дат): 1) переднеазиатский (от Малой Азии до ирано-иракского пограничья и от Леванта до Закавказья) – 9–7-е тыс. до н. э. (злаки – пшеница, ячмень, позднее рожь; бобовые – чечевица, горох, вика, нут и др.); 2) юго-восточноазиатский (Сев.-Вост. Индия, Юго-Вост. Азия, Юж. Китай) – 4–2-е тыс. (рис, таро, ямс и пр.); 3) восточноазиатский (Сев. и Сев.-Вост. Китай, российское Приморье) – 6–5-е тыс. (чумиза, позднее соя; были также интродуцированы с запада ячмень, пшеница и просо, с юга и юго-запада – рис и сорго-гаолян); 4) сахаро-суданский (Центр. и Юго-Вост. Сахара) – 4-е тыс. (жемчужное просо и сорго, позднее дагусса, лобия, разновидность проса – тэфф); 5) гвинейско-камерунский – 3–2-е тыс. (ямс, лобия, масличная пальма); 6) мезоамериканский горный (Юж. и Центр. Мексика) – с 9–8-го до 3–2-го тыс. (кукуруза, фасоль, перец, тыквы – кабачок, патиссон, мускатная тыква и др.); 7) андийский (Колумбия, Эквадор, Перу и Боливия) – 3–2-е тыс. (клубнеплоды – картофель, батат, маниок и др.; зерновые – квиноа, амарант, люпин и др.; тыквы – крупноплодная, фиголистная и др.). В результате влияния первичных очагов на соседние территории сложились вторичные земледельч. очаги, где, кроме интродуцированных видов, в культуру вводились новые местные растения: 1) средневосточный (от Ирана и Юж. Туркмении до долины р. Инд), куда во 2-й пол. 7-го – 6-м тыс. мигрировали земледельцы из переднеазиатского очага (интродуцированные виды: пшеница, ячмень, позднее бобовые, кунжут; местные виды в Юж. Иране и Белуджистане: ююба, финиковая пальма, хлопчатник; в 1-й пол. 2-го тыс. в долину Инда попали из Африки через Юж. Аравию сорго, дагусса, лобия и жемчужное просо, с востока – рис); 2) деканский – 3–2-е тыс. (интродуцированные виды: дагусса, лобия, жемчужное просо, ююба, кунжут, рис; местные: разновидность фасоли – маш, баклажан); 3) южноаравийский – 3-е тыс. (интродуцированные виды: финиковая пальма, ююба, пшеница, ячмень, сорго); 4) океанийский – 5–3-е тыс. на Новой Гвинее, 3–1-е тыс. до н. э. – в остальной части Океании, Индонезии и на Филиппинах (интродуцированные виды: таро, ямс и др.); 5) корейско-японский очаг – 2–1-е тыс. до н. э. (интродуцированные из Сев. Китая чумиза, рис, соя, ячмень, просо обыкновенное, сорго); 6) балканский – 7–6-е тыс. на основе культур, принесённых из Передней Азии (пшеница, ячмень, бобовые); 7) дериват балканского очага – буго-днестровский (6-е тыс.); 8) дериват балканского очага – центральноевропейский (5-е тыс.); 9) средиземноморский (Центр. и Зап. Средиземноморье и Сев. Африка), где в 6–5-м тыс. из Леванта были интродуцированы пшеница и ячмень; 10) нигеро-сенегальский – 3–2-е тыс. (интродуцированные виды: жемчужное просо, сорго; местные: злаковое растение ветвянка, росичка, вигна); 11) центральноафриканский (некоторые виды клубнеплодов, бобовых, масличных); 12) абиссинский очаг сложился в 3–1-м тыс. до н. э. под воздействием сахаро-суданского и южноаравийского очагов (интродуцированные виды: сорго, пшеница, ячмень, нут, дагусса, тэфф; местный вид: банан-энсете); 13) мезоамериканский низменный – 3–2-е тыс. (интродуцированные виды: кукуруза, мускатная тыква, фасоль, перец и, видимо, маниок); 14) аризонско-сонорский очаг складывался в 4–1-м тыс. до н. э. под влиянием из Мезоамерики (интродуцированные виды: кукуруза, тыква, фасоль); 15) алабамско-иллинойсский очаг возник во 2-й пол. 1-го – нач. 2-го тыс. н. э. (интродуцированные виды: кукуруза, фасоль), хотя задолго до этого здесь происходила доместикация ряда местных низкоурожайных растений (марь, горец, канареечник и др.); 16) перуанский прибрежный очаг сложился во 2-м тыс. до н. э. под влиянием андийского очага (интродуцированные виды: кукуруза, тыква, фасоль, перец, батат, хлопчатник и др.); 17) амазонско-оринокский очаг возник во 2–1-м тыс. до н. э. на основе выращивания маниока и кукурузы. Из названных первичных и вторичных очагов З. распространялось на соседние территории: так, из передневосточного очага оно было заимствовано жителями Кавказа, из буго-днестровского и с Кавказа распространилось по Вост. Европе, из центральноевропейского попало в Зап. и Сев. Европу, из средневосточного – в Центр. Азию, Казахстан и Юж. Сибирь, из алабамо-иллинойсского – к индейцам Северо-Востока Сев. Америки.

С дальнейшим развитием З. были одомашнены технич. растения (лён в Передней Азии и Европе, хлопчатник в Белуджистане), виноград в Закавказье и на Балканах (5–4-е тыс.). С 4–3-го тыс. в ряде областей Передней Азии, на Кавказе и в Средиземноморье начали выращивать плодовые культуры (маслина, финиковая пальма, инжир, гранат, каштан, грецкий орех, фруктовые деревья и кустарники), в предгорьях Гималаев в 3–2-м тыс. до н. э. – шелковицу, в Юж. Китае в нач. 1-го тыс. н. э. – чай.

Земледельческие работы в Древнем Египте. Рельеф из гробницы Нефера в Гизе (3-е тыс. до н. э.).

В зависимости от природных и культурных условий складывались разл. земледельч. системы, часто на основе технич. приёмов и с применением орудий, возникших ещё в доземледельч. время. Агротехнич. приёмы были направлены на восстановление плодородия почвы (посредством залежей и пожогов, в т. ч. с освоением лесных областей – в форме подсечно-огневого земледелия) и мелиорацию. Многое зависело от устойчивости почв к эрозии: на устойчивых почвах Юго-Вост. и Центр. Европы ранние земледельцы получали высокие урожаи при миним. периодах залежи, но в тропич. районах почвы быстро истощались и заставляли людей часто менять места обитания. Из-за увеличения плотности населения и невозможности расширять земледельч. площади за счёт перелога складываются системы смешанных посевов и севооборотов, в т. ч. трёхполье в Европе (с последних веков до н. э.). В качестве удобрений использовались навоз, птичий помёт и др. В долинах больших рек почва регулярно удобряется плодородным речным илом, поэтому земледельч. освоение этих долин приводило к резкой интенсификации З. и к эпохальным социальным и культурным сдвигам (так возникли месопотамская, др.-егип., индская цивилизации). В местах первичного возникновения З. выпадало достаточное количество осадков для произрастания культурных растений. При дальнейшем распространении З. осваивались засушливые местности, где применялось искусств. орошение.

В условиях нехватки земли земледельцы устраивали искусств. насыпные поля, в т. ч. террасы на склонах гор (напр., со 2-го тыс. до н. э. – на Кавказе) или острова (чинампы), орошаемые каналами (в Центр. и Юж. Америке). Начало применения плуга и тягловой силы (в Месопотамии с 4-го тыс. до н. э.) стало решающим шагом в переходе от примитивного (ручного) З. к более развитым его формам (пашенное З.).

Переход к З. вызывал демографические, социальные и культурные сдвиги: переход к оседлости, рост населения и усложнение социальной организации, появление крупных посёлков. В разных регионах эти процессы имели свою специфику: так, в связи с обеднением питательного рациона и белковым голоданием, ухудшением санитарно-эпидемиологич. обстановки у ранних земледельцев могла наблюдаться депопуляция. Влияние З. на культуру и социальную организацию зависело от вида выращиваемых растений. Возделывание зерновых культур (хлебных злаков и бобовых) значительно отличается от разведения клубнеплодов: оно приносит меньшие урожаи, быстрее истощает землю, требует обработки более крупных участков и больших трудовых затрат, защиты посевов от сорняков и т. п.; сбор урожая злаков и бобовых связан с высокой концентрацией труда в течение короткого срока, тогда как клубни могут месяцами сохраняться в земле. Поэтому зерновое З. требовало создания более крупных общин и более сложной социальной организации, оно связано с большей специализацией приёмов и орудий (жатвенных ножей и серпов, зернотёрок и ступ, зернохранилищ), стимулировало резкий разрыв с охотничье-собирательским образом жизни и территориальную экспансию, тогда как выращивание клубнеплодов легко сочеталось с охотой и собирательством и сохранением прежних ареалов.

Повсюду земледельч. трудовой цикл был основан на половом разделении труда. На долю мужчин приходились наиболее трудоёмкие работы (расчистка полей и подготовка почвы для посева, рытьё дренажных и оросительных каналов), а уходом за посевами, сбором и обработкой урожая занимались чаще женщины. При этом часто социально престижные растения (напр., ямс у некоторых групп папуасов Новой Гвинеи) выращивали мужчины на особых огородах. Мужчинами также часто производились аграрно-магич. действия. С переходом к более интенсивным системам З. (пашенное, ирригационное) в большинстве земледельч. обществ осн. аграрные работы перешли в ведение мужчин.

З. глубоко отразилось на всех сторонах культуры древних обществ, в т. ч. в религ. культах (см. Аграрные культы), мифологии (напр., сюжеты об «умирающем и воскресающем боге») и т. п.

Вплоть до промышленного переворота З. оставалось основой экономики, но в постиндустриальных обществах оно сохраняет важнейшую роль в жизнеобеспечении человечества.

Источник: http://bigenc.ru/agriculture/text/1992102

Что такое органическое земледелие?

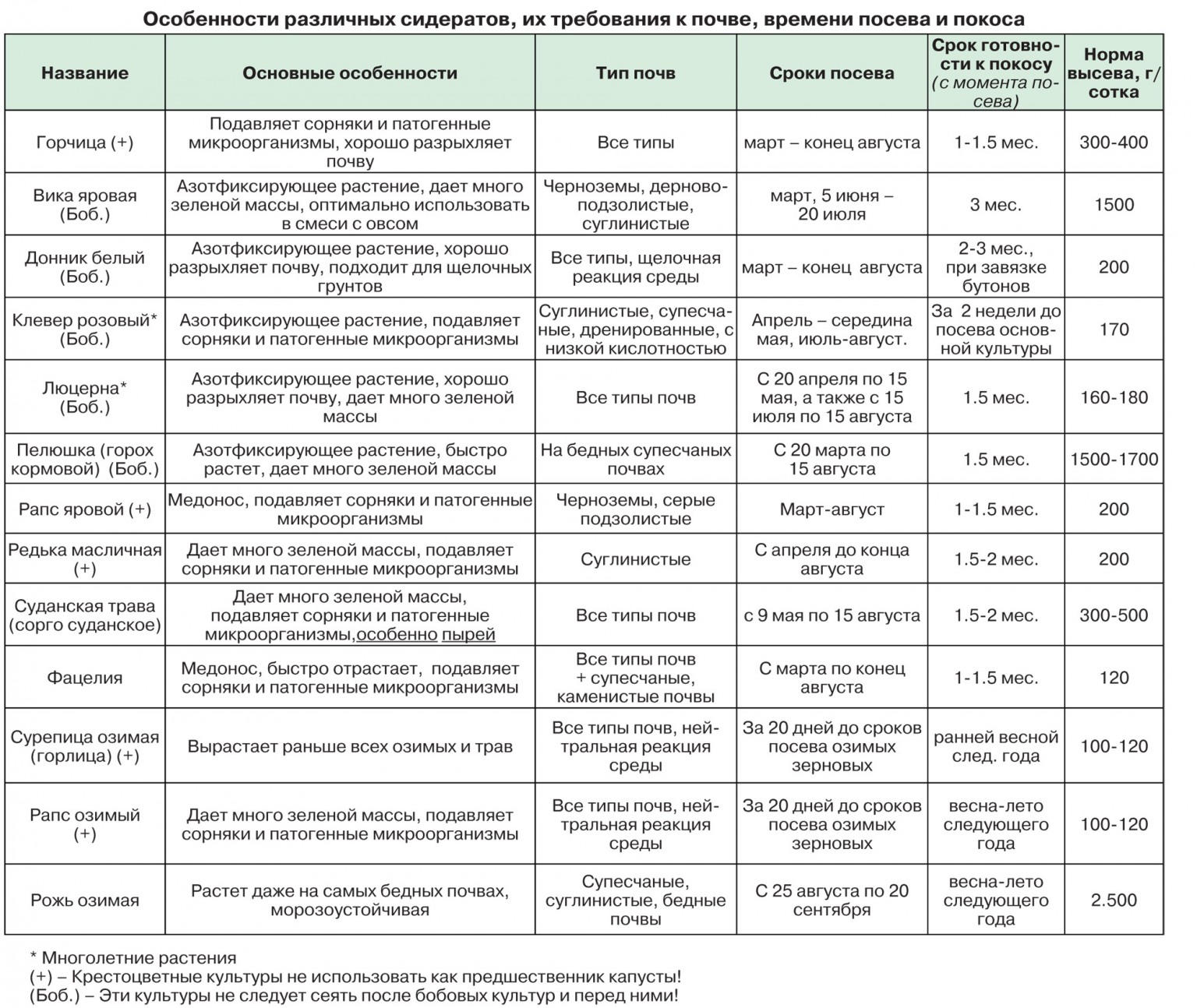

Под этим термином, как уже говорилось выше, принято понимать ведение без использования искусственных препаратов – удобрений, пестицидов, инсектицидов, разного рода добавок и т.д. Искусственные добавки полностью заменяют природными аналогами, такими как сидерат и т. п. Для получения стабильно высоких урожаев активно используют почти забытый многими современными фермерами севооборот и специальные методы обработки земли.

Главные сторонники органического земледелия преследуют несколько целей – получить чистые, питательные и безопасные для здоровья людей продукты. Согласитесь, в наше время такие продукты постепенно становятся все большим дефицитом.

Вторая цель – сведение к минимуму или полное устранение негативного влияния сельского хозяйства на окружающую природу. Разумеется, полностью устранить деструктивное влияние на природу вряд ли получится в обозримом будущем, но стремиться к этому необходимо!

Однако даже частичное устранение негативных факторов позитивно повлияет на здоровье населения, причем и тех категорий, которые не употребляют органическую продукцию.

Следовать соблюдению основ органического земледелия – значит максимально приспособить его под законы природы, не нарушая их, то есть сделать выращивание необходимых для человека продуктов естественной частью экосистемы.

К сожалению, современное сельское хозяйство чуждо и деструктивно для экосистемы. Многие методы направлены на изменение природы, ее подчинение с целью получить как можно более высокие урожаи, не думая при этом о возможных последствиях. В гонке за прибылью мало кто задумывается о вреде, нанесенном природе и самим себе.

Источник: http://soz.bio/osnovy-organicheskogo-zemledeliya/

Все секреты природного земледелия в одном флаконе

Обычно мы «помогаем» растениям пройти весь цикл роста от всхода до созревания, выдергивая сорняки, окучивая грядки и поливая их препаратами, реклама которых транслируется по телевизору. И мало кто задумывается над тем, что природные процессы сами по себе идеальны, и придумывать ничего не надо, а нужно только «усиливать» природное развитие, чтобы на выходе получить более обильный урожай, который, к тому же, окажется еще и совершенно экологически безопасным, без содержания в своих волокнах химии и пестицидов.

А посему – оглянемся на природу. Ей же никто не помогает ни перекопкой, ни поливом удобрениями. Все идет естественным ходом. По осени растения «умирают», их листва опадает на землю, где ее перерабатывают все «земляные» микроорганизмы – бактерии, микробы, грибки, а вслед за ними — черви. Все это на выходе дает плодородный слой почвы — биогумус, и так происходит из года в год. Все что выросло – возвращается обратно в землю. А растения уже сами решают, какие именно питательные вещества, которые получились в ходе природной обработки, им нужны для полноценного роста и развития.

Именно этот цикл, который совершает органика, является созданием плодородия земли, и он нерушим. Все природные процессы сбалансированы. А это значит, что вмешиваясь в них со своими лопатками и препаратами, мы однозначно проигрываем в количестве и качестве своего урожая. Поэтому – прислушаемся к естественному развитию растений, и усилим естественные процессы, происходящие в природе. Используя природное земледелие можно не только вырастить экологически чистый и безвредный продукт, но и повысить количество урожая в разы! Рассмотрим принципы и технологию метода природного земледелия по порядку.

Грядки в природном земледелии

С чего начинается любой огород? Конечно же, с грядки. Любовно созданная, взрыхленная и удобренная грядка – вот идеал любого садовода. Но только не в природном земледелии. В природном земледелии с грядками ничего не делается – их не перекапывают, не рыхлят и не удобряют. Эти наделы земли оставляют в естественном положении, как они есть! Если огород только что куплен, или, например, расположение грядок не устраивает, то единственное, что делают – это размечают участок (в первый раз или заново). С помощью колышков намечают будущие полотна гряд, между ними с помощью лопаты делают проход, а землю из прохода вываливают на грядки. После чего граблями разравнивают полотнище грядки и – все. Больше эти орудия труда – лопата и грабли нам не понадобятся. Если же грядки устраивают, то с ними вообще ничего не делают – не перекапывают, не рыхлят, не удобряют, причем никогда — ни весной, ни осенью.

Единственный пункт обработки, который допускает природное земледелие – это небольшое рыхление с помощью плоскореза. Глубина рыхления – максимум 8 см! Его проводят только при необходимости.

Это один из вариантов организации стационарных грядок, но есть и другие так сказать «природные» способы – это и высокие грядки, и грядки Розума, траншеи и прочее. Главное, чтобы их постоянно пополняли органикой. А в некоторых случаях, например на торфяниках, для запуска плодородия (в самом начале) без небольших доз минеральных удобрений не обойтись.

Роль мульчи и мульчирования в природном земледелии

С помощью такого нехитрого действия как мульчирование почвы мы будем воспроизводить природные процессы. Будем «отдавать» земле столько, сколько хотим у нее взять, и даже больше.

Подкормка почвы в течение всего вегетационного периода органикой – это, пожалуй, один из главных моментов природного земледелия. Ведь именно это повышает плодородие почвы, и накапливает в ней необходимые питательные вещества.

Итак, рассмотрим, чем является мульча для растений и почвы:

- Защита почвы. Не происходит выветривания, вымывания, а также перегрева земли.

- Практически исключается рост сорняков. Во-первых, создает тень, в которой они не сильно-то разрастаются, во-вторых, высокий слой мульчи (который мы создаем) просто не дает прорасти каким-либо сорнякам.

- Поддерживание уровня влаги. Мульча не дает почве пересыхать, а значит, у растений также есть запас влаги.

- Разрыхляет почву. Поэтому не нужно рыхлить ее принудительно, в такой почве растения развиваются куда охотнее и быстрее, поскольку корневой системе не нужно «пробиваться», чтобы найти питательные вещества.

В качестве мульчи используют свежую траву (как газонную, так и луговую), сорняки, сидераты, листву, сено и т.п.

Мульчирование начинается сразу же, как только высажена рассада. Траву укладывают на грядки полотном между культурами, в достаточно большом количестве. Но существует один нюанс – трава может плотно касаться стеблей огородных растений, а вот к стволам деревьев ее класть нельзя – вызовет подпревание коры.

Органика должна поступать к культурам только из почвы, в уже переработанном виде. Накладывать мульчу нужно, не жалея. В течение всего вегетационного периода, по мере уменьшения «гор» травы, ее необходимо будет обязательно докладывать – примерно раз в неделю, но это нужно смотреть по скорости ее уменьшения. Сначала, как только вы запустите этот процесс, перепревать и перегнивать мульча будет трудно, долго, а затем, через какое-то время, все быстрее и быстрее.

Обратите внимание, даже розы можно мульчировать. Кто скажет, что это некрасиво?

Если же посадка культуры произошла с помощью семян, то, естественно, сначала никакого мульчирования – нужно чтобы семена проросли. Как только начали показываться всходы – сразу же беремся за раскладывание мульчи вокруг.

Что касается состояния травы – лучше всего, если она будет свежая и измельченная – так ее легче будет поедать микробам, грибкам, червям и т.д. Идеальный вариант – газонокосилка с измельчителем. Но если этого нет, то ничего страшного — в качестве мульчи годится любая трава, любых размеров — с луга, с поля, и даже обычные сорняки, которые растут всюду. А вот сухую траву почвенные организмы едят совсем неохотно, поэтому самое важное правило – это постоянный полив мульчи. Да-да, траву, уложенную между рядками, необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии. Это состояние желательно проверять регулярно, и если подсохло, то полив повторить. Важно чтобы прослойка между почвой и травой всегда была влажной. Заметьте – полив самих растений в природном земледелии не осуществляется – ни под корень, ни на листья. Поливают исключительно мульчу, которая разложена вокруг.

В среднем, поливают обильно один раз в неделю при обычных погодных условиях. Если же идут дожди, то количество полива снижаем, или вовсе прекращаем, если же наступила палящая жара, то напротив – усиливаем орошение.

После уборки урожая с «природных грядок», как было уже выше сказано, мы ничего с ними не делаем – ни перекапываем, ни убираем. Слегка разравниваем с помощью граблей, и накладываем объемный слой новой мульчи – травы и опавших листьев. И в этом состоянии грядка зимует. Другой вариант подготовки грядки к зиме — посев сидератов, так что переходим непосредственно к следующему методу органического земледелия — сидерации.

Сидераты в природном земледелии

Вот еще один почти обязательный пункт в природном земледелии. Что такое сидераты? Это овес, горчица, люпин, редька, донник, гречиха, горох и т.д. Эти культуры очень хорошо структурируют слои почвы, поскольку у них очень широкая и развитая корневая система. С помощью этой системы они создают «дышащую» прослойку для почвы, и она напитывается еще и кислородом. Поскольку корни сидератов проникают глубоко в почву, они достают оттуда все необходимые питательные вещества, до которых «культурные» растения просто не дотянутся. К тому же, эти культуры понижают кислотность почвы, подавляют рост сорняков. И, пожалуй, самое главное – они питают почву органикой, азотом, калием и фосфором, что просто необходимо для наших будущих растений.

Сидераты рекомендуем сеять на грядках ранней весной – это будет подготовительный этап перед посадкой основных растений. Сидераты подготовят почву к посадке, да и сами впоследствии будут служить мульчей. Сеем их густо, рассыпая по площади, и немного присыпаем землицей или компостом, а то могут птички все склевать. Перед тем, как высаживать на грядку культуру, недели за 2, выросшие сидераты просто подрезают (не срезают, не выдергивают) и оставляют в таком вот подрезанном состоянии на грядке. Затем между ними высаживают рассаду или семена.

Очень важный нюанс! Нельзя допустить перероста сидератов – то есть того момента, когда они начнут раскидывать свои семена. Нужно успеть срезать их до этого.

Их посев хорошо производить и под зиму, как уже говорилось, на уже убранных грядках. После того, как урожай собран, вместо мульчирования новой травой, на грядки можно посеять сидераты. Это тоже прекрасно подходит для зимовки органической грядки. Главное – ни в коем случае не оставлять землю голой в зиму. Посев сидератов под зиму осуществляется густо. Во-первых, чаще всего не все из них прорастают, ведь уже, как-никак, сентябрь, а во-вторых, образуя свои корни, они не дадут рано промерзнуть земле. После того, как сидерат «умрет» он превратится в компост, опять же таки, улучшив структуру и питательный слой земли и вверх и вглубь. Многие сидераты к тому же отлично санируют почву, так что это самый безопасный метод обеззараживания земли в саду.

Пожалуй, в качестве сидерата следует с осторожностью использовать лишь рожь, хотя она также относится к этой группе. Дело в том, что она полностью оккупирует территорию и не дает расти всем остальным культурам, находящимся рядом – уж очень аллелопатичная барышня. Хорошо, когда это относится, например, к сорнякам, но под удар могут попасть и ценные растения.

Удобрения и препараты в природном земледелии

При природном методе выращивания продуктов, удобрения используются разве что такие же «природные». Никаких магазинных препаратов, никаких минеральных подкормок, ни в коем случае. Все питательные элементы растение должно брать из природы! В качестве удобрений может использоваться только органика. А это – перегной, компост и создание теплых гряд.

При природном земледелии болезни и вредители, как правило, мало осаждают культуры, ведь здесь все направлено на профилактику. Но если все-таки это произошло, то бороться можно только народными средствами, подходящими для того или иного случая. Так что заглядывайте в рубрику защиты растений по адресу https://ekosad-vsem.ru/zashhita-rastenij/ и подбирайте безопасное средство.

Роль севооборота в природном земледелии

Еще одним пунктом в природном земледелии, улучшающим плодородие почвы, является соблюдение севооборота.

Севооборот – это способ поддержания биодинамического плодородия почвы, который не дает ей истощиться. Как известно, если на одном и том же месте всегда сажать одну и ту же культуру, то определенные питательные почвенные элементы, которые особо необходимы этой культуре, начинают из этого участка земли исчезать, а значит, плодородие убывает. К тому же земля «привыкает» к постоянно высаживаемому растению и обзаводится теми самыми возбудителями болезней, которые паразитируют на нем. Также там накапливаются корневые выделения растений, называемые колинами. Чтобы всего этого избежать, необходимо соблюдать севооборот – то есть определенным образом чередовать по годам высадку растений на участках. Для каждого растения существуют и рекомендации о том, через какое количество лет его снова можно будет высаживать на ту же самую грядку.

Не следует забывать и о том, что растения не только потребляют питательные вещества из почвы, но и отдают ей некоторые органические элементы. У всех культур количество и разновидности потребляемых и выделяемых в почву питательных веществ — разное, именно поэтому существуют рекомендации о том, какие культуры стоит высаживать после других. Это чередование позволяет и сохранять плодородность почвы, и давать полноценное питание растениям без дополнительных удобрений.

Мы рассмотрели основные опорные моменты природного земледелия. Из всего этого сделаем вывод – этот способ выращивания продуктов не требует много времени и трудозатрат, здесь не нужно копать, полоть и рыхлить, причем ни осенью, ни весной! Следует только позаботиться о севообороте, мульчировании, посеве сидератов, защите растений и поливе. По сути, это и есть все секреты природного земледелия, и самое главное – в итоге мы получаем не только обильный, но и экологически чистый урожай со своих органических грядок.

Источник: http://ekosad-vsem.ru/sekrety-prirodnogo-zemledeliya/

Органическое земледелие – что это такое

От традиционного возделывания почвы экологическое земледелие отличается щадящим подходом к существующим в природе естественным экосистемам. Применение пестицидов, глубокой обработки стало губительным для земли, снизило плодородие, нарушило природный круговорот веществ, свело на «нет» пользу от червей и микроорганизмов. Экоземледелие основано на осознании свободного взаимодействия между грунтом, растениями, животными, органическими остатками, при этом человек должен играть роль помощника, а не вредителя.

Основы органического земледелия

Принципы и основы органического земледелия просты для понимания и заключаются в следующем:

Земледелие по Овсинскому

Инициатором расставания с классическим способом вскапывать огород стал русский ученый И.Е. Овсинский, автор множества научных трудов, агроном по образованию. Земледелие по Овсинскому – идеальный способ дать земле самой восстановиться, не вмешиваясь в естественный ход природы. В качестве доказательств, селекционер-новатор в 1899 г. написал труд «Новая система земледелия», в котором привел аргументы в пользу минимального вмешательства плуга в структуру грунта, что обеспечивает экологичность окружающей среды и получение высококачественной, безопасной продукции.

Органическое земледелие – метод Кизимы

Галину Кизиму можно считать современным авторитетом в области исследования преимуществ, которые дает органическое земледелие. Получив степень кандидата наук, женщина всерьез занялась вопросами повышения урожайности за счет правильного подхода к практике возделывания почвы. Органическое земледелие по методу Кизимы получило широкое распространение, описано в книгах и статьях. Основной принцип ее огорода – три «не»: не полоть, не копать, не поливать. Автор ввела в обиход понятие «умная» грядка, на личном опыте доказала эффективность своего метода.

Органическое земледелие – грядки

Создать на грядках условия для растений, аналогичные тем, что существуют в дикой природе, призвана агротехника природного земледелия. Цели метода: повышение качества, объема урожая, сохранение естественного плодородия при экономии времени и сил. Для воплощения в жизнь этого замысла используются:

Источник: http://vospari23.ru/sad-ogorod-po-prirodnomu-zemledeliyu/

Природное земледелие на садовом участке практика. Природное земледелие на практике.

Варианты «А», «Б», «В» — отличаются друг от друга по срокам и по способу внесения нового органического вещества на грядки, и по виду этого вещества.

«А» — Мульча становиться «активной» прямо на грядке, свежая органика укладывается весь вегетационный период культурных растений. Новая органика укладывается поверх старой и поддерживается во влажном состоянии.

«Б» — В «Компостные дорожки» укладывается совершенно любая органика, новая поверх старой и в любое время. Органика может использоваться мелкая, крупная, как свежая, так и частично гумифицированная.

Появляется время и новая органика, — она укладывается поверх старой, между постоянными грядками.

«В» Вариант сидерально-беспахотной агротехники. Грядка озимого чеснока поздней осенью –

Середина октября. Озимый чеснок посеян одновременно с сидератами (в августе).

Чеснок в сидеральной грядке –при совместном, одновременном севе, сидераты не мешают вегетации озимого чеснока.

Чисто внешне, и по доступности для того или иного огородника, варианты «А», «Б», «В» , — очень отличаются друг от друга. Но, по сути, все они относятся к Земледелию, а не к «минерально-машинному» или «органическому» Сельскому Хозяйству.

В этих вариантах, и урожайность, и полноценное, естественное питание растений, обеспечиваются сохранением и повышением естественного почвенного плодородия. Во многих других агротехниках необходимая урожайность обеспечивается за счет снижения естественного почвенного плодородия, но поддерживается на высоком уровне средствами Агрохимии. Процесс питания наших растений, (качество нашего урожая), очень различается в агротехниках Земледельческих и Агрохимических.

Полезно помнить, что Наши Растения, — существа подневольные. Это мы свободны выбирать, как и чем они будут питаться, какое качество урожая нам нужно. Мы выбираем, заниматься нам Земледелием или Агрохимией.

Источник: http://dachnayazhizn.info/stati/prirodnoe-zemledelie-na-sadovom-uchastke-praktika-prirodnoe-zemledelie-na-praktike

Земледелие без химии

Отказ от использования ядохимикатов и минеральных удобрений – еще один ключевой принцип природного земледелия. Вместо них обеспечить защиту растений от вредителей и болезней, повысить питательность почвы и подкормить посадки, можно, проводя специальные агротехнические действия и пользуясь исключительно биосредствами. В качестве полноценного заменителя минеральных удобрений выступает органика — компост, перегной, зеленые удобрения. Защитить растения от болезней и вредителей позволит севооборот, совместные посадки, грамотное использование основных агротехнических приемов.

Источник: http://luckclub.ru/prirodnoe-zemledelie-na-sadovom-uchastke-pravilnye-gryadki-sovmeshhennye-posadki-zemlyanye-chervi-sideraty-mulcha-organicheskoe-udobrenie

Органическое земледелие – с чего начать

Вопрос, когда и с чего начать органическое земледелие, все чаще задают сельские жители, владельцы садовых участков. Ответ обнадеживает: перевести свое приусадебное хозяйство на совершенно новую систему, известную как «органические грядки» можно в любое время года, но самым подходящим считается осенний период. На практике главной задачей земледелия будет быстрое восстановление верхнего плодородного слоя, правильный подбор средств защиты, поддержание естественной экосистемы, сохранение ее в таком состоянии путем элементарных действий.

Источник: http://vospari23.ru/sad-ogorod-po-prirodnomu-zemledeliyu/

Природное земледелие на садовом участке – практика

Периодическая, глубокая перекопка не допустима, если ваша цель – органическое земледелие на даче. Стремление к идеальной обработке почвы портит землю, производит на нее обратный эффект, делая тяжелой, сухой, безжизненной, твердой как камень. Как показывает практика, избежать этого можно с помощью определенных приемов:

Источник: http://vospari23.ru/sad-ogorod-po-prirodnomu-zemledeliyu/

Органическое земледелие – минусы

К видимым минусам органического земледелия можно отнести:

Источник: http://vospari23.ru/sad-ogorod-po-prirodnomu-zemledeliyu/

[править] Ссылки

- Chronology of Horticulture

- Horticulture Origins

- HORTICULTURAL SOCIETIES

- Development and History

- Evidence of mass cannibalism uncovered in Germany

- History of Agricultural Technology

Источник: http://cyclowiki.org/wiki/Земледелие

Роль органических веществ в почве

Органические вещества, попадающие в почву, служат для выращиваемых растений источником азота, кальция, серы и других биогенных элементов – фосфора, магния, калия. Проходя сложный процесс превращения, путем образования гумуса и его последующей минерализации, органические вещества создают условия для жизнедеятельности почвообразующих бактерий и микроорганизмов, влияя на ее плодородность.

Кроме того присутствие органики в почве, оказывает существенное влияние на ее структуру и физические свойства:

- плотность;

- пластичность;

- пористость;

- водоудерживающую и водопроницаемую способность.

Источник: http://luckclub.ru/prirodnoe-zemledelie-na-sadovom-uchastke-pravilnye-gryadki-sovmeshhennye-posadki-zemlyanye-chervi-sideraty-mulcha-organicheskoe-udobrenie

Российский закон об органическом земледелии

Закон об органическом земледелии в России вступает в силу 01.01.2020 г. Документ регламентирует производство, хранение, перевозку, маркировку и продажу органических продуктов. Подробно описываются требования к экопродуктам, нормы подтверждения соответствия, создание Единого госреестра аграриев, практикующих органическое земледелие, государственная поддержка и другие аспекты.

Источник: http://fertilizerdaily.ru/20180205-organicheskoe-zemledelie-ot-a-do-ya/

Как правильно спланировать сад и огород на участке. Планировка сада: 3 варианта на любой вкус

На 6 сотках земли всегда не хватает места, а ведь хочется разместить всего и побольше. Реально ли это? Вполне! Если правильно спланировать сад. Как?

Классический плодовый сад

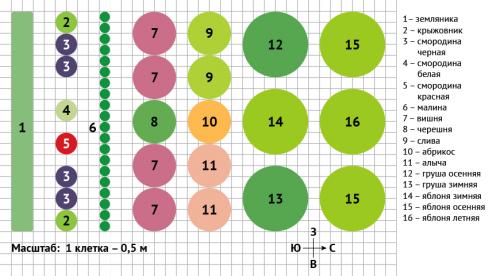

Дачники часто жалуются, что им не хватает на участке места, чтобы посадить яблони, груши, сливы, вишни, смородину, малину. Алычу бы еще не плохо пристроить, черешню. И абрикос тоже нужен. Эх, было бы соток 20 земли… Вот тогда все бы уместилось! Были у вас такие мысли? Все это вполне реально вырастить на 6 сотках, если знать некоторые хитрости.

Но для начала определимся, что нам надо.

Итак, на семью из 4 человек вполне достаточно:4 яблони (1 летняя, 2 осенние и 1 зимняя)2 груши (осенняя и зимняя)2 сливы2 алычи1 абрикос4 вишни1 черешня4 черные смородины1 красная смородина1 белая смородина2 крыжовника20 кустов малины.

Классический сад

Классический сад

Стандартный участок – 6 соток. Дом занимает примерно 50 м2. На оставшихся 5,5 сотках нужно уместить сад, огород и цветник. Под цветы отведем чуть меньше – 1 сотки им хватит. Под огород отдадим 2 сотки – этого вполне достаточно даже для того, чтобы сделать запасы на зиму.

На свободных 2,5 сотках будем размещать деревья и кустарники.

Преимущества классического сада

Классический сад обычно разбивают ровными рядами. Мы поступили так же. В итоге все получилось симметрично, аккуратно, с широкими проходами между деревьями. Они, как положено по закону, находятся от забора на расстоянии 4 м – с северной и западной сторон. Можно сажать деревья и кустарники вплотную к ограждению, но с учетом высоты и так, чтобы они не затеняли друг друга. С южной стороны у нас земляника – грядки спланированы в полуметре от границы участка, чтобы был проход (например, покрасить забор).

За таким садом очень удобно ухаживать. Он идеально продувается, а значит, там будет меньше болезней и вредителей. Он прекрасно освещается, а чем больше света, тем выше урожай, поскольку все плодовые культуры любят обилие солнечных лучей.

Какие сорта выбрать

Деревьев и кустарников в этом саду, как вы видите, немного. И чтобы накормить всю семью, надо выбирать самые урожайные сорта.

Мы предлагаем:

Яблони

Летние сорта (в скобках указана урожайность с одного растения): Яндыковское (200 кг), Луч (160–190 кг), Мальт багаевский (160 кг).

Осенние сорта: Орловское полосатое (до 430 кг), Анис алый (200–300 кг), Уральское наливное (250 кг), Боровинка (150–200 кг), Баганенок (150–160 кг), Башкирский изумруд (до 150 кг), Орловский пионер (до 150), Осенняя радость (до 150 кг), Приземленное (130 кг) и Веселовка (до 110 кг).

Зимние сорта: Джонатан (до 490 кг), Уэлси (до 270 кг), Анис полосатый (250–300 кг), Казачка кубанская (250–300 кг), Зимнее МОСВИР (200–300 кг), Ренет золотой курский (200 кг), Дагестанское зимнее (до 180 кг), Нимфа (130 кг), Первенец Ртищева (130 кг), Ренет кубанский (130 кг), Прикубанское (130 кг), Совхозное (130 кг) и Антоновка обыкновенная (70–120 кг, но в отдельные годы бывает и по 500 и даже по 1000 кг с дерева!), Ренет шампанский (до 120 кг), Братчуд (до 120 кг), Брянское (до 115 кг).

Средняя урожайность яблонь – 30–50 кг с дерева.

Груши

Груша Мраморная

Зимние сорта: Киффер (до 300 кг), Юрьевская (110 кг), Гимринская (110, но в отдельные годы бывает 800 кг, а иногда и 3 500 кг!).

Средняя урожайность большинства других сортов груш всего 30–50 кг.

Сливы

Волгоградская (150 кг), Евразия (50–100 кг), Мечта (70 кг), Ника (до 70 кг), Богатырская (50–70 кг), Жигули (до 70 кг), Прикубанская (60–70 кг), Краснодарская (65 кг), Виола (до 60 кг), Ренклод советский (до 60 кг), Андреевская (50–55 кг).

Слива Ренклод Советский

В среднем сливы дают 15–20 кг плодов.

Алыча

Средняя урожайность других сортов алычи колеблется в пределах 10–15 кг с дерева.

Черешня

Большинство сортов, предназначенных для северных регионов, дают не больше 30 кг.

Абрикосы

Прочие морозостойкие абрикосы дают обычно около 20 кг.

Источник: http://dachnayazhizn.info/stati/prirodnoe-zemledelie-na-sadovom-uchastke-praktika-prirodnoe-zemledelie-na-praktike

Сайт для дачников и огородников самый популярный. Топ лучших сайтов садоводства

Всемирная паутина пестрит разнообразием сайтов, где описаны многочисленные культуры растений с их особенностями и правилами выращивания.

- Дачник – пожалуй, этот сайт садоводов и огородников является самым популярным среди всех, на которых пропадают современные дачники. Здесь свои страницы ведут те, кто любит заниматься выращиванием растений, но при этом умеют еще и интересно излагать свои мысли. Здесь во всех проявления освещают дачное творчество. Ведутся темы не только по растениеводству, но и по строительству. Сайт имеет удобный интерфейс, все темы определены в свой раздел, что упрощает поиск интересующей статьи.

- Антонов сад – этот сайт для садоводов создавался именно для увлеченных своим делом. Здесь можно найти информацию не только от опытных аграриев, но и от садоводов-любителей. Здесь делятся своим опытом те, кто не представляет своей жизни без огорода. У пользователей есть возможность задать интересующий вопрос экспертам или поделиться радостной новостью. Участники сайта дружны и поддерживают друг друга в сельскохозяйственных начинаниях.

- Моя грядка – этот портал будет полезен для садоводов, дачников и огородников. Ежедневно появляются новые статьи, темы и новости. Для посадки растений ведется лунный календарь, который крайне актуален для дачников.

- Садовод – на этом сайте можно прочитать интересную информацию о растениеводстве, плодовых деревьев, ягодных и овощных культур. На страницах можно найти интересные рецепты заготовок. Пристроить богатый урожай бывает не так просто, а хочется оставить полезные овощи и фрукты с грядки для своей семьи и на зиму. На Садовод ведется календарь садовода, благодаря которому можно отслеживать предстоящие работы.

- Дачные советы – на страницах сайта можно найти экспертные статьи о секретах садоводства, а также о постройках и ремонтных работах на участке. На сайте каждая тема принадлежит своему разделы, можно ознакомиться с информацией о цветах, деревьях, строительстве и рецептах вкусных зимних заготовок и консервации.

- Дача6– этот сайт садоводов и огородников представляет собой скорее блог с собранными интересными статьями на тему дачных работ. К каждой статье есть вкладка комментариев, где участник форума может выразить свое мнение или поделиться собственным опытом. Для проведения досуга на сайте есть дачный кроссворд, где садоводы могут проверить свои знания и просто приятно скоротать вечер.

Источник: http://dachnayazhizn.info/stati/prirodnoe-zemledelie-na-sadovom-uchastke-praktika-prirodnoe-zemledelie-na-praktike

Сидераты почвы, в чем плюсы?

Органическое земледелие невозможно без сидерации – процесса выращивания и заделки в почву сидератов. Растения, выращиваемые для запахивания в почву с целью обогащения ее состава азотом и гумусом, называют зелеными удобрениями или сидератами. Подрастая, их надземная часть угнетающе действуют на сорняки, не позволяя им развиваться. С началом цветения или накануне этого, сидераты скашивают и заделывают в почву или раскладывают на поверхности, как мульчу. Оставшаяся в почве корневая система, перегнивая, улучшает структуру почвы, повышая ее аэрацию и водопроницаемость, служит питанием для червей и микроорганизмов.

В качестве сидератов в органическом земледелии используют около 400 видов растений, чаще всего однолетних, представляющих бобовые, злаковые, крестоцветные, буравчиковые и сложноцветные культуры:

- амарант;

- вика;

- горох;

- горчица;

- гречиха;

- клевер;

- люпин;

- люцерна;

- овес;

- рожь;

- фацелия и другие.

Высаживание бобовых культур как сидератов, позволяет насытить почву азотом. Поэтому их часто используют как замену компоста и навоза. Обладая санитарными свойствами, бобовые культуры отпугивающее действуют на вредителей и угнетают развитие грибковых заболеваний. Для борьбы с паршой практикуют посадку горчицы, для подавления нематод – редьку. Чтобы привлечь пчел на участок, рекомендуется высаживать крестоцветные и сложноцветные растения, запахивая их в почву лишь после зацветания.

Высаживание бобовых культур как сидератов, позволяет насытить почву азотом. Поэтому их часто используют как замену компоста и навоза. Обладая санитарными свойствами, бобовые культуры отпугивающее действуют на вредителей и угнетают развитие грибковых заболеваний. Для борьбы с паршой практикуют посадку горчицы, для подавления нематод – редьку. Чтобы привлечь пчел на участок, рекомендуется высаживать крестоцветные и сложноцветные растения, запахивая их в почву лишь после зацветания.

Применение сидератов, как зеленого удобрения, позволяет восставить почвенный баланс без применения минеральных удобрений, повысить урожайность и обеспечить экологическую безопасность выращиваемым овощам и зелени.

Источник: http://luckclub.ru/prirodnoe-zemledelie-na-sadovom-uchastke-pravilnye-gryadki-sovmeshhennye-posadki-zemlyanye-chervi-sideraty-mulcha-organicheskoe-udobrenie

Узкие грядки по Миттлайдеру

Джейкоб Миттлайдер – доктор сельскохозяйственных наук. Задача его системы: получить с огорода небольшой площади выдающиеся урожаи без особого труда. Система стоит на двух китах:

- Узкие гряды и широкие проходы между ними. Мы подробно рассказывали об этой технологии, которая обеспечивает растениям оптимальное освещение. Грядки и проходы никогда не меняются местами.

Мичуринец Участник FORUMHOUSE

Приветствую в этом методе широкие проходы: вечно теснимся лезет одна грядка на другую, а когда разрастается, образуются джунгли.

- Регулярная подкормка растений минеральными удобрениями. Миттлайдер делает сбалансированные подкормки по специальным рецептам, и в их состав входит довольно значительное количество минеральных удобрений. Почва даже может заменяться нейтральным субстратом, в который добавляются питательные вещества. Главное, чтобы растения получали дефицитные магний и молибден, которые преобразуют нитраты в белки и аминокислоты, нужные для роста и созревания растений.

Но эта система была разработана доктором для самых негодных почв: бесплодных, загрязненных, «убитых» строительными работам, скальных и даже искусственных грунтов. Количество минеральных удобрений, которое предлагает Митлайдер, неизбежно приводит к деградации и засолению почвы.

Поэтому к этой части системы наши форумчане относятся скептически, и адаптируют Миттлайдера под свои органические принципы.

Наденка

Пользовалась этим методом несколько лет, теперь оставила только узкие грядки. Очень много удобрений, сильно обедняют почву. У меня перестали водиться не только сорняки, но и червяки!

Источник: http://forumhouse.ru/journal/articles/8513-umnoe-zemledelie-na-dache-dumat-ne-pahat

Природное земледелие, выращивание картофеля

Эффективность возделывания картофеля на 60% зависит от условий развития. Применение основ природного земледелия дает возможность получит гораздо более высокие урожаи картофеля, чем выращивание его традиционным методом.

Основные требования, предъявляемые эти овощем, состоят в обеспечении ему:

- рыхлой плодородной почвы;

- достаточного увлажнения;

- температурного режима.

Более подробно узнать, как получить большой урожай картофеля, выращивая его в соответствии с принципами природного земледелия, узнайте, посмотрев данное видео.

Источник: http://luckclub.ru/prirodnoe-zemledelie-na-sadovom-uchastke-pravilnye-gryadki-sovmeshhennye-posadki-zemlyanye-chervi-sideraty-mulcha-organicheskoe-udobrenie

Видео: выращивание томатов в природном земледелии

Как производится посадка томатов и как правильно ухаживать за ними, демонстрирует данное видео.

Источник: http://luckclub.ru/prirodnoe-zemledelie-na-sadovom-uchastke-pravilnye-gryadki-sovmeshhennye-posadki-zemlyanye-chervi-sideraty-mulcha-organicheskoe-udobrenie